新年度が始まってしばらく経ち、新しい環境にも慣れたはず。

それなのに、子どもが最近「学校に行きたくない」と言い出した…。

このような経験、ありませんか?

「学校で何かあったのかな」

「甘えじゃないの?」

心配になる気持ちと、どうしたらいいかわからなくなる気持ちになりますよね。

特に、朝のバタバタする時間に「行きたくない」が始まると、親も焦ったりイライラしたりしてしまいます。

だからといって「行きたくない気持ちを否定する」「無理やり行かせる」のはNG。

その『行き渋り』は、子どもの心のSOSかもしれないからです。

このSOSを見逃すことで、不登校につながる可能性があります。

子どものSOSに寄り添うために、子どもが行き渋るときの原因や、家庭でできる対応、学校との連携の仕方などを元教員の視点から解説します。

行き渋りは「子どもからのSOS」

行きたくない理由を聞いても要領を得ない…

先生に聞いても、学校では元気に過ごしているそう…

誰に聞いても理由がはっきりしないと、「ただの甘えなのでは?」と思いますよね。

でも、「うまく言えない」だけで、内面では不安や緊張と闘っていることもあります。

そして、一見元気そうだから、周囲には気付かれにくい。

その、「わかってもらえない」ことが子ども自身を苦しめている可能性があるのです。

「何か理由があるのかもしれない」と受け止めることが、子どもに寄り添う第一歩です。

子どもが学校を行き渋る理由とは?

一口に行き渋りといっても、年齢や学年、環境によって理由はさまざまです。

子ども自身が「これ」と認識していない可能性や、どれか一つではなく、複雑に絡み合っている場合も大いにあります。

ここでは、学年ごとの傾向をもとに、考えられる原因について解説します。

低学年:親から離れたくない(母子分離不安)

「母子」とありますが、母親に限りません。

・自分のことを1人でできるか不安になる

・新しい環境に慣れていない

こうした理由から家の人と離れることに強い不安を感じます。

特に、学校は園と比べると保護者の出入りが少ないので、その不安が現れることが多いのです。

低学年:学校生活の変化によるストレス

入学や進級によって生活スタイルが変わり、戸惑う子は多いです。

幼稚園・保育園から入学した新1年生は、「学校」そのものが初めてだらけ。

・園時代とは違うルールに慣れなければならない

・座る時間が長く、自由に遊べる時間は短い

・集団で行動することに慣れない

どれだけ入学を楽しみにしている子でも、張り切っている子でも、環境が変わる時期は少なからず「無理してる」状態になります。

適応するまでに時間がかかる子にとっては、学校に行くことがつらく感じてしまうものです。

低学年:疲れや睡眠不足

成長するとともに体力もついてくるものですが、まだ小さいうちは疲れがたまりやすいです。

・毎日17時まで学童に行く

・習い事などで寝るのが遅くなる

こうした理由で「今日は休みたい」、「学校に行くと疲れる=行きたくない」という思いにつながることがあります。

中~高学年:友達関係の悩み

中学年くらいになると、友達関係の複雑さが現れてきます。

・「仲良しの子とトラブルがあり、行きたくない」

どちらも行き渋りの理由としてあり得ます。

中~高学年:学習面の不安

学年が上がると、学習の内容が難しくなり、授業のペースも早くなります。

子ども自身の得意不得意がはっきりしたり、友達と比較して苦手意識をもったりする時期でもあります。

そのため、

・テストの点数が気になる(周囲と比べてしまう)

といった悩みを抱え始めるのです。

【こちらの記事では「家庭での学習を支える関わり方」を解説しています】

高学年:責任によるプレッシャー

下級生のお世話を任されたり、委員会などでリーダーを務めることになったりと、高学年になると何らかの役割を受け持つ場合があります。

・完璧でなければ、と思ってしまう

「しっかりやらないと」と思う子はこういった不安につながりやすく、学校に行くのが憂鬱になるケースも多いです。

全学年:先生がこわい、合わない

・先生が理不尽だ

・授業がおもしろくない

現場でよく耳にしていました。

「先生がこわい」は、低学年、「先生が理不尽だ」「人によって態度が違う」は高学年で多く見られる状態です。

もちろん、実際にそういった場合もありますが、声のトーン、ちょっとした態度などから苦手意識が生まれることもあります。

行き渋りの主な原因まとめ

・母子分離不安

・環境への不適応

・生活リズムの変化による疲れ

・先生がこわい【高学年】

・友人関係

・学習などのプレッシャーや不安

・先生と合わない

子どもの年齢や学年に応じて、行き渋りの理由は異なります。それぞれの背景を理解し、適切な対応を心がけましょう。

行き渋りは不登校の前兆となることも

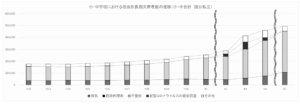

文部科学省の調査によると、不登校は年々増加の傾向であることがわかります。

引用:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 本体資料

引用:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果 概要

この調査によると、小中学生の不登校理由として「やる気がでない」「不安」が約半分を占めています。

また、23%は「生活リズムの不調」を理由としていることがわかります。

約10年前の調査では、不登校の理由として「友人関係」が約半数だったことを踏まえると、年々「無気力」「不安」を感じる児童生徒が増えており、それが不登校へつながっているということです。

はじめはちょっとしたサイン。

でも、その行き渋りを放置すると、不登校へと発展する可能性があるため、早期の対応が重要です。

子どもが行き渋った時に家庭でできる対応

行き渋りには、「最近元気ないな」とその兆候が表れる場合と、「元気そうに過ごしていたのに」といういわゆる「急に」現れる場合があります。

ここでは、子どもが学校に行きたくないと言ったときに家庭でできる対応と、避けてほしい対応について解説します。

子どもの気持ちに寄り添う

「学校に行きたくない」と言われたら、まずは否定せずに話を聞いてあげましょう。

子どもが理由を話すことができる状態であれば、その悩みを共有し、共感の姿勢を見せます。

「家族が聞いてくれた」「わかってくれた」という安心感を与えることが大切です。

生活リズムの見直し

夜しっかり寝ているか、朝はすっきり起きているかなど振り返ってみて、必要があれば生活リズムを整えましょう。

朝、すっきり起きられないときはそのまま「学校に行きたくない」という気持ちにつながりやすいです。

気持ちを切り替える働きかけ

学校生活の不安を抱えている場合、自己肯定感が下がっている可能性があります。

家庭でのお手伝いをお願いし、達成感を味わわせることや、「できた」というポジティブな感情を生むことを目指します。

子ども自身が好きなことに取り組めるようにサポートし、自己肯定感を高める働きかけも有効です。

「頑張れ」は逆効果?避けたいNG対応

行きたくない気持ちを否定する

家で元気そうに過ごしていると「甘えているだけじゃないのか」と思ってしまいますよね。

「頑張って行ってらっしゃい」

このような声かけは、子どもにとって「受け止めてもらえなかった」「言っても無駄だ」と思ってしまう可能性があります。

特に否定的な言葉は、信頼関係を損なってしまうので、注意が必要です。

登校を無理強いする

行けばなんとか1日を過ごす子も多いです。

でも、それは子どもが無理して耐えている姿かもしれません。

子どもが行きたくない理由を無視して無理に登校させると、さらにストレスを感じたり、その反動がきたりして、不登校につながる恐れがあります。

「学校には行かなきゃだめ」「休むなんてだめ」と、頭ごなしに否定するのはNGです。

理由を問い詰める

「行きたくない」「学校やだ」そんな言葉の裏には、思いがあります。

でも、それをうまく説明できなかったり、言いたくなかったりすることもあるのです。

子ども自身も気持ちが整理できていなく、なぜそのような感情になるのかわからない場合も。

大人は「どうしたの?」「何かあったの?」と聞きたくなりますよね。

子どもがそれをうまく言えないときは、行きたくない気持ちを受け止めることを優先します。

「理由がないなら行きなさい」と否定しないように気を付けましょう。

家庭でできるサポートとNG対応

◎子どもの気持ちを受け止める

◎自己肯定感を高める

◎生活リズムの見直し

△甘えと決めつける

△無理やり登校させる

△理由を問い詰める

→親子の信頼関係が崩れ、自分の気持ちを言えなくなってしまう

→不登校へとつながる可能性がある

子どもの行き渋りが続く時の相談先

行き渋りがあったときには、まず学校に連絡をすると思います。

「理由がわからないのに、なんて連絡したらいいの?」

「行きたがらないなんて、先生に言いにくいかも…」

そう思う保護者も少なくありません。

ここでは学校への相談の仕方や内容、ほかに頼れる機関について解説します。

まずは学校やスクールカウンセラーに

学校への相談は、ありのままでOKです。大事なのは状況を共有することです。

一時的なものなのか、隠れた長期的な原因があるのかも含めて、学校と保護者で知り得る情報を共有しましょう。

すぐに理由に見当がつかない場合でも、辛そうなときに保健室や別室で学習するなど、校内でのサポート体制についても相談することができます。

行き渋りの原因が担任である、もしくは担任には言いにくい理由であるときは、直接担任に連絡を入れなくても構いません。

保健室の先生、教頭、校長など別の職員に相談することも可能です。

また、学習の遅れが気になっていたり、集団生活への不適応が見られたりしていて、個別な支援を相談したい場合は、各学校にいる「特別支援コーディネーター」の職員と話をするというのも一つの方法です。

特別支援教育コーディネーターとは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、

・特別支援教育に係る校内委員会・校内研修の企画・運営、

・関係諸機関・学校との連絡・調整、

・保護者からの相談窓口

などの役割を担う教員。校長が指名し、校務分掌に位置付けられる。

学校からスクールカウンセラーへの相談を提案されることもあります。

スクールカウンセラーは専門的な知識がある職員です。

子どもだけ、保護者だけ、という利用もできますので、気になる方はつないでもらえるように言ってみてください。

公的な機関を活用する

「外部の人にも相談したい。」

そんな時に頼れる相談先を知っておくと一安心です。

①教育支援センター(適応指導教室)

各自治体が設置している「教育支援センター(適応指導教室)」は長期間登校できていない子に対して、教科指導や体験活動を保障する場です。

保護者の相談、カウンセリングも行っています。

②厚生労働省「こころの相談窓口」

厚生労働省の「こころの相談窓口」には不登校専用の窓口があります。

保護者からでも、本人からでもかけられるダイヤルです。

参考:不登校やいじめ、ひきこもりなどの相談窓口|こころの相談の窓口について|困ったときの相談先|こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~|厚生労働省

③夜眠れない、体に不調が現れる場合は、病院の受診も検討しましょう。

▼受診すべきか迷う方に、こちらの記事が参考になります。

不登校のとき心療内科に行くべきかの見極め方!受診のデメリットとは|【復学支援専門・公認心理師監修】エンカレッジ公式ブログ「エンブロ」

まとめ|行き渋りの理由を知って、適切なサポートを

子どもが行き渋ると、保護者も焦りや不安が生まれますよね。行き渋りは、一時的である場合や、発達とともに落ち着いてくることも多いです。

大切なのは「甘え」と決めつけて気持ちを否定したり、無理に登校させたりしないこと。

一旦気持ちを受け止めてから、今後の方針について考えていきましょう。

学校や関係機関も、子どもと保護者の味方です。一人で抱え込まず、周りを頼ってくださいね。

コメント